Formel: K(Li1.5Al1.5)(AlSi3O10)F2, monoklin.

Typlokalitäten:

Arnsdorf (angeblich "Auersdorf"), Penig, Sachsen (sowie Rožná, Vysočina, Tschechische Republik; wahrscheinlich Yuzhakovo (angeblich "Indiakawa") und Alabashka, beide bei Murzinka, Prigorodny, Sverdlovsk Oblast, Ural, Russland; Ohio City, Gunnison County, Colorado, USA; Stewart Mine, Pala, und Himalaya Mine, Mesa Grande, beide San Diego Co., California, USA; Mt. Apatite, Androscoggin County, Maine, USA und Calgoorlie, Western Australia, Australien)

Erstbeschreibung:

WINCHELL, A.N. (1942): Further studies of the lepidolite system.- American Mineralogist 27, 114-130

(als Paucilithionit)

erste Erwähnungen:

KLAPROTH, M.H. (1794): Chemische Untersuchung des Lilaliths oder des amethystrothen Zeoliths.- Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 11, 59-70

KARSTEN, D.L.G. (1794): Aeußere Beschreibung des Lepidoliths oder sogenannten Lilaliths von Roßna in Mähren.- Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 11, 71-72

GMELIN, C.G. & WENZ, P.A. (1820): Chemische Untersuchung des Lepidoliths.- Journal für Chemie und Physik 30 (= Schweigger's Journal), 173-186

(als Lepidolith)

Benennung:

FOSTER, M.D. (1960): Interpretation of the composition of some lithium micas.- Geological Survey Professional Paper 354-E, 115-147

(als Trilithionit)

Trilithionit in rosa-violetten Kristallen. Pegmatit-Aufschluss an der Bahnlinie bei Wolkenburg, Penig, Sachsen. Breite der Stufe 43 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.

Die komplizierte Geschichte

Die Geschichte der Beschreibung von Trilithionit ist kompliziert und es ist wie bei einigen anderen Mineralen auch eine Frage der Auslegung, was die erste Beschreibung ist und was als Typlokalität gewertet werden kann.

Trilithionit ist eng mit dem Lepidolit (Lepidolith) verbunden, mit dessen Geschichte hier deshalb auch begonnen werden soll. Das erstmals als Lepidolit beschriebene Material entspricht wohl weitgehend dem heute als Trilithionit bekannten Mineral. Andererseits wurde die Bezeichnung viel weiter aufgefasset, mit anderen Glimmern vereinigt und nur noch als Varietät betrachtet, dann wieder abgetrennt, als generelles Synonym für Lithium-haltige Glimmer aufgestellt, später weiter unterteilt und letztendlich diskreditiert. Heute ist Lepidolit eine allgemeine Bezeichnung für violette bis rosafarbene, Lithium-haltige Glimmer, die nicht näher untersucht sind und verschiedenen Spezies angehören können. Eine Gleichsetzung von Lepidolit mit Trilithionit ist deshalb nicht automatisch möglich, so dass die erste Beschreibung von Lepidolit auch nur schwer als Originalbeschreibung von Trilithionit gelten kann.

Die erste Arbeit, in der das heute Trilithionit genannte Mineral an Hand der Definition der Zusammensetzung eindeutig erkennbar ist, betrachtet es lediglich als eine Komponente in einem Mischkristallsystem unter dem weitgehend vergessenen Namen Paucilithionit. Bei den Eigenschaften wird nur auf die optischen Daten eingegangen. Fundorte werden nicht explizit genannt, sondern müssen aus Tabellen oder Diagrammen anhand von Nummern herausgesucht werden. Eine echte Beschreibung von Trilithionit als neues, eigenständiges Mineral existiert nicht. Mit der Arbeit, in der der Name Trilithionit erstmals erwähnt wird, liegt nur eine Umbenennung vor, aber keine Beschreibung.

Ein großes Problem ist, dass es sich bei diesen Glimmern generell um Mischkristalle handelt, die mehr oder weniger stark von einer Endglied-Zusammensetzung abweichen, was eine Einordnung deutlich erschwerte.

Diese komplexe Geschichte soll hier aussführlich dargestellt und die Fragen nach Erstbeschreibung und Typlokalität diskutiert werden.

Der Lepidolit

Der erste Hinweis auf den Lepidolit (Lepidolith) findet sich bei Ignaz Edler von BORN (1791):

| "Zu Rozena in Mähren, einem den Grafen Mittrovsky zugehörigem Gute, findet man zwischen Blöcken von Granit, auch ungemein große, Centnerschwere Stücke, von dichtem violetfarbigen Zeolith, der, wie der Aventurino, in seinem Gewebe glänzende weiße Blättchen hat, die man beym ersten Anblicke, für Glimmertheilchen halten würde. Bey genauerer Untersuchung sind es aber nichts, als weiße Blättchen mit Zeolith mit einem Perlmutterglanze." |

|

"Seine Farbe ist im Ganzen violblau, einzele Blättchen fallen aber stark ins Silberweisse; Er bricht, nach den vorliegenden Stücken zu urtheilen, theils derb, theils grob und klein eingesprengt; Inwendig ist er starkglänzend, von Perlmutterglanze; Der Bruch ist sehr deutlich geradblättrig; Er springt in unbestimmteckige nicht sonderlich stumpfkantige Bruchstücke; Hat feinkörnige abgesonderte Stücke, welche sich sehr leicht von einander trennen lassen; Er ist stark an den Kanten durchscheinend; Weich, welches sich dem sehr weichen nähert; Spröde; Fühlt sich kalt an, und ist Nicht sonderlich schwer." |

Louis CORDIER (1802) schreibt zum Lepidolith:

| "Anfangs hielt man diesen Lepidolith für dichten Flussspath, nachher für Zeolith, und machte ihn dann zu einer eigenen Steinart, erst unter dem Namen: Lilalith, dann Lepidolith." |

| "Da aus allem diesem folgt, dass Glimmer und Lepidolith nur eine einzige Steinart ausmachen, so muss man sie billig unter einem einzigen Namen zusammenfassen. Und da Glimmer das ältere Recht für sich hat, sollte man den Lepidolith hinfüro körnigen Glimmer, (mica grenu,) nennen." |

Lithium im Lepidolit

Lithium, genauer gesagt das Lithiumoxid, wurde 1817 von dem schwedischen Chemiker Johann August ARFWEDSON in dem Mineral Petalit von der Insel Utö, Haninge, Stockholm, Schweden, entdeckt, wie Jöns Jakob BERZELIUS (1817) in einer kurzen Notiz mitteilte. ARFWEDSON selber veröffentlichte 1818 quantitative Analysen, einschließlich des Gehaltes an Lithiumoxid, von Petalit, Spodumen und Lepidolit von Utö, Schweden. ARFWEDSON konnte bei seinen Untersuchungen nur Lithiumverbindungen erhalten, die Darstellung des reinen Metalls gelang ihm noch nicht.

Die Analyse des Lepidolits von Utö ist noch recht unvollkommen, es fehlen Kalium und Fluor, auch gibt es Probleme bei den Elementverhältnissen. Eine eindeutige Zuordnung zu einem Mineral ist deshalb nicht sicher möglich, auch wenn der Al- und Li-Gehalt einen Trilithionit vermuten lässt.

Der Lithiumgehalt in dem Lepidolit von Rožná stellten Christian Gottlob GMELIN (1820) sowie Peter Anton WENZ (1820) in seiner Dissertation fest. Eine quantitative Analyse publizierten GMELIN & WENZ gemeinsam noch 1820.

Diese Analyse lässt sich als K0.34(Li0.92Al1.62Mn0.07Mg0.04)(Al0.89Si3.11O10)F0.69(OH)1.31 berechnen. Auch wenn es hier Abweichungen zur idealen Zusammensetzung von Trilithionit gibt, überwiegt der Anteil dieser Komponente in dem Mischkristall.

GMELIN (1825) veröffentlichte eine Untersuchung eines pfirsichblütenroten Glimmers von Chursdorf bei Penig in Sachsen. Er stellte fest, dass er dem Lepidolith entspricht. Aus der Analyse kann man eine Formel K0.54(Li1.18Al1.23Mn0.19)(Al0.81Si3.19O10)F0.98 berechnen. Diese entspricht relativ gut dem heute als Trilithionit bekannten Mineral, bzw. der Anteil überwiegt hier in dem Mischkristall noch deutlicher als in der oben aufgeführten Analyse des Materials von Rožná.

In der Flamme ist der Glimmer leicht schmelzbar unter purpurroter Flammenfärbung. Als Dichte bestimmte GMELIN einen Wert von 2,892.

Nachdem CORDIER (1802) Glimmer und Lepidolith zu einer Art vereinigte, trennte GMELIN (1825) die lithiumhaltigen Glimmer wieder ab:

| "Es erhellt aus dem Vorhergehenden, dass der pfirsichblüthrothe Glimmer von Chursdorf nichts anderes ist, als ein grossblättriger Lepidolith, und es möchte daher schicklicher seyn, die Glimmer, welche Lithion neben Kali enthalten, durch den Namen 'Lithionglimmer' von den gemeinen Glimmern zu unterscheiden." |

Ladislav KRALOVÁNSKY (1827) veröffentlichte eine weitere Analyse des Materials von Rožná, die der von GMELIN & WENZ (1820) sehr ähnlich ist. Er stellte erstmals eine Formel für das Mineral auf: "12AS2 + MgS2 + 2LF + KF". Das "S" steht hier nicht für Schwefel, sondern für Silizium, das "A" für Aluminium und das "L" für Lithium. Normalerweise ist in Formeln der damaligen Zeit der Sauerstoff durch Punkte über den Elementen dargestellt. Hier sind diese jedoch weggelassen, vielleicht aus drucktechnischen Gründen. Auf Grund der damals noch ungenau bekannten Atomgewichte lässt sich diese Formel nicht einfach in eine moderne Schreibweise übertragen, die Verhältnisse der Elemente stimmen nicht.

Was ist Lepidolit?

August BREITHAUPT beschreibt 1832 in der Ordnung der Glimmer zahlreiche Arten, darunter auch die Spezies "Lepidotischer Fels-Glimmer" mit Synonym Lepidolith. Fundorte werden zu der kurzen Beschreibung der Eigenschaften nicht genannt. Der von BREITHAUPT nach seiner Systematik gewählte, aber sehr sperrige Name setzte sich nicht weiter durch.

James Dwight DANA (1837) führt in seinem "System of Mineralogy" weder den Lepidolit noch Lithionglimmer als eigenständiges Mineral. Unter der Spezies "Common Mica. Mica obliqua" schreibt er "A violet variety occuring in small scales, has been distinguished by the name lepidolite." Er folgte hier vermutlich der oben erwähnten Ansicht von CORDIER (1802). Daneben führt DANA noch zwei weitere Glimmer-Spezies auf, "Black Mica" und "Margarite".

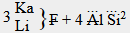

Franz VON KOBELL (1838) führt unter dem Namen Lithionglimmer eine Beschreibung und mehrere Analysen von anderen Autoren auf. Für Material von Chursdorf, Rožná und aus dem Ural gibt er als Formel

an, während eine Probe von Zinnwald eine andere Formel aufweist. Er kommt deshalb zu dem Schluss: "Es giebt daher offenbar mehrere Species Lithionglimmer, welche bis jetzt nicht hinlänglich bestimmt sind."

In der Formal steht "Ka" für Kalium. Kalium und Lithium übereinander geschrieben bedeutet, dass sie sich gegenseitig vertreten. Die Querstriche beim Fluor und Aluminium stellen eine Verdoppelung des Elements dar. Die Punkte symbolisieren Sauerstoff. Die hochgestellte "2" verdoppelt sowohl das Element als auch den darüber markierten Sauerstoff, was bei einem Querstrich nicht der Fall ist. In der Formel sind noch einige Probleme auf Grund nicht genau bekannter Atomgewichte bzw. Wertigkeiten ersichtlich. Korrigiert man dies und überträgt sie in eine heute gebräuchliche Form, so ergibt sich (Li,K)3Al8Si8O32F3, was recht gut zu einem Mischkristall zwischen Trilithionit, K(Li1.5Al1.5)(AlSi3O10)F2, und Polylithionit, KLi2Al(Si4O10)F2, passt und noch in das Feld von ersterem fällt.

Bereits drei Jahre später trennt August BREITHAUPT (1841) die Lithium-haltigen Glimmer in zwei Spezies auf. Er verwendete hier eine binäre, lateinische Nomenklatur, angelehnt an die von Carl VON LINNÉ hauptsächlich für Pflanzen und Tiere entwickelte Taxonomie. BREITHAUPT beschreibt hier, neben diversen anderen Glimmerarten, einen "Phengites Lepidolithus kürzer Lepidolith" mit Vorkommen "in Sachsen zur Kursdorf und Limbach bei Penig, im Tunnel von Oberau. Rozena in Mähren. Zwiesel in Baiern. Wittichen in Baden. Insel Elba zu St. Pietro di Campo. Schaitansk und Mursinsk in Sibirien. Chesterfield in Masachusets u. Paris in Maine". Davon getrennt ist der "Phengites hemidomaticus, Br.". Das Kürzel "Br." zeigt, dass BREITHAUPT diese Spezies aufgestellt hat, die weitgehend dem später Zinnwaldit genannten Mineral entspricht. Fundorte sind "zu Zinnwald sächsischer und böhmischer Seits. Ferner in Sibirien zu Onen, zu Alabaschka bei Mursinsk". Den "Glimmer von Zinnwald" nennt Wilhelm HAIDINGER 1845 "Zinnwaldit", ohne auf die frühere Benennung durch BREITHAUPT hinzuweisen.

Lithiumhaltige Glimmer - wie viele Arten?

Andere Autoren definieren die einzelnen Glimmerarten dagegen noch erheblich weit gefasster und nehmen keine so detaillierte Unterteilung vor. DANA hatte 1837 noch, wie oben erwähnt, sämtliche Glimmer in nur drei Arten unterteilt. In der zweiten Auflage seines berühmten Werkes "System of Mineralogy" von 1844 trennt er jetzt "Lithia Mica" mit Synonymen "Lepidolite. Lithion-glimmer" als eine eigene Art von dem "Common Mica" ab. Analysen werden von Chursdorf, Zinnwald, Cornwall und dem Ural aufgeführt. Als weitere Fundorte nennt DANA im Text noch Rozena, Altenberg, Chesterfield und Goshen in Massachusetts sowie Paris in Maine. Nach den Fundorten und Analysen werden hier auch Proben von dem später "Zinnwaldit" genannten Glimmern mit eingeschlossen. Eine Formel stellt DANA nicht auf.

1850 führt DANA unter der Glimmer-Familie eine Reihe von Spezies auf. Sämtliche Lithium-haltigen Glimmer bleiben weiter eine Art, jetzt aber unter dem Namen Lepidolit. Als Synonyme nennt er "Lithia Mica", "Lithion glimmer" und z.T. auch Zinnwaldit. Obwohl er verschiedene Formeln aufführt, betrachtet er diese doch recht unterschiedlichen Glimmer weiter als eine Spezies.

Auch 1868 bleibt DANA noch dabei, alle Lithium-haltigen Glimmer nur als eine Art unter dem Namen Lepidolit zu betrachten.

1867 beschreibt Josiah P. COOKE einen Lithium- und Eisen-haltigen Glimmer aus dem Granit von Rockport, Massachusetts unter dem Namen Cryophyllit. Der Li2O-Gehalt liegt bei etwa 4%. COOKE schreibt, dass eine eigene Art gerechtfertigt ist, da sich das Verhältnis von Kationen zu Sauerstoff von dem in Biotit, Phlogopit und anderen Glimmern unterscheidet.

Einige Jahre später wird ein weiterer Lithiumglimmer als Spezies definiert. Fridolin SANDBERGER schreibt 1883, dass die stark eisenhaltigen Lithiumglimmer als Art abgetrennt werden müssen. In einer weiteren Veröffentlichung gibt SANDBERGER (1885) diesen den Namen Protolithionit. Der Eisengehalt liegt noch deutlich höher als in dem Cryophyllit von COOKE (1867).

Johann LORENZEN beschreibt 1884 einen sehr Lithium- und Silizium-reichen, aber fast Eisen-freien Glimmer von Kangerdluarsuk in Grönland als eine neue Spezies und gibt ihr den Namen Polylithionit.

Edward Salisbury DANA (1904) unterteilt die Lithiumglimmer in lediglich zwei Spezies, den Lepidolit mit den Synonymen Lithionglimmer, Lithionit, Rabenglimmer und Siderischer Fels-Glimmer, sowie den Zinnwaldit mit den teilweise identischen Synonymen Lithionglimmer, Lithionit, Rabenglimmer, Cryophyllit und Polylithionit. Die Überschneidung bei den Synonymen ergibt sich aus der weiter gefassten Bedeutung der Bezeichnungen bei einigen Autoren. Protolithionit wird als Anhang zum Zinnwaldit gestellt, aber nicht explizit als eigene Art betrachtet.

Der Paucilithionit

Die Formeln und die Einteilung der Lithiumglimmer (und auch der Glimmer generell) sollten noch längere Zeit Gegenstand intensiver Diskussionen bleiben. Arthur Francis HALLIMOND (1925) unterschied Natrium- und Kalium-Glimmer von den Lithium-Glimmern. Letztere unterteilte er in Lepidolit, Cryophyllit und Protolithionit. Zinnwaldit betrachtete er als intermediär zwischen Lepidolit und Protolithionit.

Alexander Newton WINCHELL (1927) beschäftigte sich mit der Klassifizierung von Lithium-Glimmern und unterteilt das "Lepidolit-System" zunächst in vier Minerale: Lepidolit, Polylithionit, Protolithionit und Cryophyllit.

In einer späteren Arbeit ändert WINCHELL (1942) die Klassifikation. Cryophyllit taucht nicht mehr als separates Mineral auf. Für das "Lepidolit-System" stellte er nun drei Endglieder auf: die schon bekannten Minerale Polylithionit und Protolithionit, sowie den Paucilithionit, den er hier erstmals definierte. Für die ersten beiden gab er die Formeln K2Li4Al2Si8O20F4 bzw. K2LiFe4Al3Si6O20F4 an, sowie für letzteren K2Li3Al5Si6O20F4. Die Herkunft des Namens Paucilithionit wird nicht erklärt. Eine Beschreibung des Minerals fehlt auch, jedoch werden in Tabellen und Diagrammen optische Eigenschaften wie Brechungsindizes und Werte für 2V aufgeführt. Für den Paucilithionit werden im Text keine Fundorte explizit angegeben. In mehreren Diagrammen finden sich jedoch Analysen, die sich anhand einer Nummerierung zuordnen lassen. In das Feld von dem hier neu definierten Paucilithionit fallen damit Proben aus "Penig-Auersdorf", "Indiakawa, Mursinsk", "Rozna, Moravia", "Ohio City, Colorado", "Stewart Mine, Pala, California", "Himalaya Mine, Mesa Grande, California", "Calgoorlie, W. Australia", "Mt. Apatite, Maine" und "Alabaschta, Urals".

Diese Auflistung enthält einige unklare Fundortbezeichnungen, die vermutlich auf handschriftliche, schlecht lesbare Etiketten zurückzuführen sein werden.

Ein Auersdorf bei Penig gibt es nicht, hier ist offenbar Arnsdorf, seit 1994 eingemeindet zu Penig, gemeint. Aus dem bekannten Granulit-Steinbruch östlich vom dem Bahnhof Amerika, einem Ortsteil von Arnsdorf, wird Lepidolit erwähnt (VOLLSTÄDT, 1979). Ob die analysierte Probe aus diesem Steinbruch oder eventuell von einem anderen, heute nicht mehr bekannten Vorkommen in Arnsdorf stammt, lässt sich nicht sagen.

Eine weitere Ortsangabe ist schwieriger zu deuten. "Indiakawa" ist kein russischer Name, sehr wahrscheinlich ist damit Juschakowo (Yuzhakovo, Южаково), 6 km südlich von Mursinsk und 90 km nordnordöstlich von Jekaterinburg gemeint. "Alabaschta" ist offensichtlich Alabaschka (Alabashka, Алабашка), 7 km nördlich von Mursinsk. Die Region ist bekannt für ihre Pegmatitvorkommen und von beiden genannten Orten ist Lepidolit in zum Teil großen Kristallen beschrieben.

Die von WINCHELL (1942) für den Paucilithionit angegebene Formel entspricht exakt der heute gültigen für den Trilithionit, lediglich in etwas anderer Schreibweise. Insofern ist die Zuordnung der Analysen in dem Diagramm mit den drei Endgliedern zu den Fundorten und dem Mineral Trilithionit auch eindeutig.

Trilithionit in rosa-violetten Kristallen. Pegmatit-Aufschluss an der Bahnlinie bei Wolkenburg, Penig, Sachsen. Breite der Stufe 43 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.

Ein neuer Name: Trilithionit

Der Name Paucilithionit sollte nur kurz Bestand haben. In einer Arbeit über Lithium-Glimmer schreibt Margaret D. FOSTER (1960), dass dieser Name nicht treffend ist. Der Präfix "Pauci-" bedeutet "klein" oder "wenig", was sich offenbar auf den niedrigeren Lithiumgehalt im Vergleich zum Polylithionit bezieht. Angesichts von etwa 5% Li2O ist diese Bezeichnung jedoch wenig passend. FOSTER ersetzt den Namen Paucilithionit deshalb durch Trilithionit, was auf die Besetzung von 3 der 6 oktaedrischen Kationenpositionen (bei einer Formel mit O = 20 pro Formeleinheit) durch Lithium verweist. Die Formel von WINCHELL (1942) wird übernommen, jedoch in anderer Schreibweise dargestellt, um die Kationen in oktaedrischer und tetraedrischer Koordination sowie die Zwischenschicht-Kationen deutlich zu machen: [(Al3.00Li3.00)(Si6.00Al2.00)O20(OH,F)4]K2.00.

Neue Daten zu dem Mineral gibt es nicht. Es werden auch keine Fundorte genannt. Die Veröffentlichung von FOSTER (1960) stellt keine neue Definition des Minerals Trilithionit dar, sondern lediglich eine Umbenennung von Paucilithionit. Der Name Trilithionit setzte sich schließlich durch, obwohl er formal keine Priorität besitzt.

Die Streichung des Namens Paucilithionit wird später durch das Subkommittee für Glimmer der Commission on New Minerals and Mineral Names der International Mineralogical Association bestätigt (RIEDER et al., 1998). Paucilithionit ist identisch mit Trilithionit. Rein formal weist Trilithionit keine Endglied-Zusammensetzung auf, gilt aber trotzdem als eigenes Mineral. Grund ist, dass Trilithionit zu den trioktaedrischen Glimmern gehört, also mit voller oder fast voller Besetzung, also 3 bis 2,5 von 3 der oktaedrischen Kationenpositionen. Dagegen sind Li-arme und Al-reichere Zusammensetzungen, also Li-haltige Varietäten von Muskovit, dioktaedrische Glimmer, mit 2 - 2,5 von 3 besetzten oktaedrischen Positionen.

Was ist die Erstbeschreibung von Trilithionit?

Die erste Beschreibung eines Minerals, das in das Feld des heutigen Trilithionits fällt, stellen die Arbeiten von Martin Heinrich KLAPROTH (1794) und Dietrich Ludwig Gustav KARSTEN (1794) als "Lepidolith" in Verbindung mit der chemischen Analyse durch GMELIN & WENZ (1820) dar. Da der Name jedoch später ganz gestrichen oder in einem sehr viel weiteren Sinne verwendet wurde und mehrere, verschiedene Minerale umfasst, ist es jedoch problematisch, diese Veröffentlichungen als Originalbeschreibung anzusehen. Lepidolit (Lepidolith) ist nicht identisch mit Trilithionit, sondern wird allgemein als Bezeichnung für rosa bis violette Lithiumglimmer verwendet. Üblicherweise liegen bei dieser Bezeichnung Mischkristalle zwischen Trilithionit und Polylithionit vor, die in das Feld des einen oder anderen Minerals fallen. Zum Teil handelt es sich jedoch auch um Lithium-haltigen Muskovit. Ohne Analyse ist keine Zuordnung möglich. Die rosa bis violette Farbe wird eher auf einen Mangangehalt als auf das Lithium zurückgeführt.

Die genannten frühen Arbeiten können aber als eine erste Erwähnung betrachtet werden, zumal sich der hier erstmals genannte Fundort Rožná auch später in der eigentlichen Definition des Minerals im heutigen Sinne findet.

Als erste echte Definition kann die Arbeit von WINCHELL (1942) gesehen werden, hier unter dem Namen Paucilithionit und mit der heute noch gültigen Formel, wenn auch mit sehr spärlichen Angaben zu den Eigenschaften des Minerals selber. Die in der Veröffentlichung zwar nicht explizit aufgelisteten, aber aus einem Diagramm ersichtlichen Fundorte können somit als Typlokalitäten betrachtet werden:

|

Rožná, Vysočina, Tschechische Republik, Arnsdorf (angeblich "Auersdorf"), Penig, Sachsen, Deutschland, wahrscheinlich Yuzhakovo (angeblich "Indiakawa"), 6 km südlich von Murzinka, Prigorodny, Sverdlovsk Oblast, Ural, Russland, Alabashka, 7 km nördlich von Murzinka, Prigorodny, Sverdlovsk Oblast, Ural, Russland, Ohio City, Gunnison County, Colorado, USA, Stewart Mine, Pala, San Diego County, California, USA, Himalaya Mine, Mesa Grande, San Diego County, California, USA, Mt. Apatite, Androscoggin County, Maine, USA und Calgoorlie, Western Australia, Australien. |

In der Veröffentlichung von FOSTER (1960) wird der Paucilithionit lediglich in Trilithionit umbenannt, ohne dass neue Daten zu dem Mineral geliefert werden. Auch wenn hier erstmals der Name Trilithionit verwendet wird, handelt es sich deshalb nicht um die Erstbeschreibung.

Fundorte von Lepidolit in Sachsen

Lepidolit ist von weiteren Fundorten in Sachsen bekannt, jedoch liegen kaum Analysen vor, so dass sich meist nicht sagen lässt, um welches Mineral es sich genau handelt, Trilithionit oder Polylithionit. In der Region um Penig in Sachsen gibt es, neben dem schon erwähnten Steinbruch Amerika in Arnsdorf, mehrere Vorkommen, die überwiegend an Pegmatite im Granulit gebunden sind.

G.B. PUSCH (1812) berichtet von einem pfirsichblütroten Glimmer aus einem Steinbruch bei Chursdorf, nahe der Straße von Penig nach Chemnitz. Nach Johann Ludwig Georg MEINECKE & Christian KEFERSTEIN (1820), ist ein Steinbruch, in dem man Albit, "pfirsichblüthrothen Glimmer und Topas" fand, bereits verschüttet. Ob er mit dem von PUSCH erwähnten Steinbruch identisch ist, ist nicht ersichtlich. Um Chursdorf gab es mehrere Steinbrüche. August FRENZEL (1874) nennt allgemein Chursdorf als Fundort von Lepidolit.

Etwa 500 Meter östlich vom Bahnhof Wolkenburg (4 km südwestlich von Penig, gehört aber schon zum Kreis Limbach-Oberfrohna) befindet sich unmittelbar an der Bahnlinie, am rechten Muldeufer, ein ca. 2 m mächtiger Pegmatitgang, der durch die Anlage der Bahnstrecke aufgeschlossen wurde. Von hier ist violettrötlicher Lepidolit bekannt (VOLLSTÄDT, 1979).

FRENZEL (1874) erwähnt Lepidolit von Limbach, VOLLSTÄDT (1979) gibt den Granulit-Steinbruch an der Knaumühle bei Limbach-Oberfrohna als Fundort an.

Vom Granulit-Steinbruch Uhlig im rechten Chemnitztalhang bei Markersdorf, Claußnitz, etwa 12 km östlich von Penig, wird ebenfalls Lepidolit erwähnt (VOLLSTÄDT, 1979).

Aus dem Erzgebirge wird Lepidolit vom Sauberg und von den Greifensteinen, Ehrenfriedersdorf genannt (Mindat, ohne Literaturquelle).

Aus dem Neuland-Bruch, Teil vom Arnsdorf-Melaune Bruch, Döbschütz, Görlitz, Lausitz, ist violetter Glimmer bekannt, der sich nach XRD- und EDX-Analysen als Trilithionit erwiesen hat (WITZKE & GIESLER, 2001).

Neue Daten

Eine Strukturanalyse von einer Polytype Trilithionit-2M2 führten BRIGATTI et al. (2005) durch. Das Material stammte von Chèdeville, Frankreich. Die Autoren fanden die monokline Raumgruppe C2/c und die Gitterparameter a = 9,033 - 9,056, b = 5,210 - 5,216, c = 20,271 - 20,282 Å und β = 99,64 - 99,71°.

Chemische Analysen von Trilithionit (in Masse-%)

| Lepidolit Insel Utö, Schweden, ARFWEDSON (1818) |

Lepidolit Rožná, Tschechische Republik, GMELIN & WENZ (1820) |

Lepidolit Chursdorf bei Penig, Sachsen, GMELIN (1825) |

Trilithionit, theoretische Zusammensetzung |

|

| SiO2 | 40,300 | 49,060 | 52,254 | 45,15 |

| Al2O3 | 40,500 | 33,611 | 28,345 | 31,93 |

| Fe2O3 | 4,850 | Spur | ||

| Mn2O3 | 1,500 | 1,402 | ||

| MnO | 3,663 | |||

| MgO | 0,408 | |||

| K2O | 4,186 | 6,903 | 11,80 | |

| Li2O | 4,300 | 3,592 | 4,792 | 5,61 |

| BO3 | 1,100 | |||

| P2O5 | 0,112 | |||

| F | 3,445 | 5,069 | 9,52 | |

| H2O | 3,600 1) | 4,184 2) | Spur | |

| Summe | 96,150 | 100,000 | 98,892 3) | 100,00 4) |

1) flüchtige Bestandteile

2) Wasser und Verlust

3) nach Abzug von 2,134, für F äquivalent O, ursprüngliche Summe = 101,026%

4) nach Abzug von 4,01% für F äquivalent O

Literatur:

ARFWEDSON, J.A. (1818): Untersuchung einiger bei der Eisen-Grube von Utö vorkommenden Fossilien und von einem darin gefundenen neuen feuerfesten Alkali. Mit einem Zusatz von Berzelius.- Journal für Chemie und Physik (Schweigger's Journal) 22, 93-120

BERZELIUS, J.J. (1817): Ein neues mineralisches Alkali und ein neues Metall.- Journal für Chemie und Physik (Schweigger's Journal) 21, 44-48

BORN, I. Edler von (1791): Einige mineralogische Nachrichten.- Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen, Jahrgang 1791, 2. Band, 195-196

BREITHAUPT, A. (1832): Vollständige Charakteristik des Mineral-System's.- Dresden und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 3. Auflage, 358 p. (p. 90)

BRIGATTI, M.F.; CAPRILLI, E.; MALFERRARI, D.; MEDICI, L.& POPPI, L. (2005): Crystal structure and chemistry of trilithionite-2M2 and polylithionite-2M2.- European Journal of Mineralogy 17, 475-481

CORDIER, L. (1802): Identität des Lepidoliths und des Glimmers, nach ihren mineralogischen und chemischen Charakteren.- Annalen der Physik (Gilbert's Annalen) 11, 250-253

DANA, E.S. (1904): The System of Mineralogy of James Dwight Dana 1837-1868. Descriptive Mineralogy.- 6th edition, New York, John Wiley & Sons, London, Chapman & Hall, 1134 p. + 73 p. Appendix (p. 624-627)

DANA, J.D. (1837): A System of Mineralogy, including an extended Treatise on Crystallography: with an appendix, containing the application of mathemathics to crystallographic investigation, and a mineralogical bibliography.- New Haven, Durrie & Peck and Herrick & Noyes, 452 p. + 117 p. Appendix (p. 263-264)

DANA, J.D. (1844): A System of mineralogy, comprising the most recent discoveries.- New York and London, Wiley & Putnam, 2nd edition, 633 p. (p. 323)

DANA, J.D. (1850): A System of Mineralogy, comprising the most recent discoveries.- New York and London, published by George P. Putnam, 3rd edition, 711 p. (p. 361)

FOSTER, M.D. (1960): Interpretation of the composition of some lithium micas.- Geological Survey Professional Paper 354-E, 115-147

FRENZEL, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen.- Leipzig, Verlag Wilh. Engelmann, 380 p. (p. 129)

GMELIN, C.G. (1820): Vorkommen des Lithions, sowohl in dem Lepidolith von Utön in Schweden, als in dem Lepidolith von Rozena in Mähren, und leichte Methode, das Lithion darzustellen.- Annalen der Physik 64, 371-373

GMELIN, C.G. (1825): Chemische Untersuchung eines pfirsichblüthrothen Glimmers, des Helvins und des Diploits.- Annalen der Physik (= Poggendorfs Annalen der Physik und Chemie 3) 79, 43-70

GMELIN, C.G. & WENZ, P.A. (1820): Chemische Untersuchung des Lepidoliths.- Journal für Chemie und Physik 30 (= Schweigger's Journal), 173-186

HAIDINGER, W. (1845): Handbuch der bestimmenden Mineralogie, enthaltend die Terminologie, Systematik, Nomenklatur und Charakteristik der Naturgeschichte des Mineralreiches.- Wien, Braumüller & Seidel, 630 p. (p. 521)

HALLIMOND, A.F. (1925): On the chemical classification of the mica group. I. The acid micas.- Mineralogical Magazine 20, 305-318

KARSTEN, D.L.G. (1794): Aeußere Beschreibung des Lepidoliths oder sogenannten Lilaliths von Roßna in Mähren.- Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 11, 71-72

KLAPROTH, M.H. (1794): Chemische Untersuchung des Lilaliths oder des amethystrothen Zeoliths.- Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 11, 59-70

KLAPROTH, M.H. (1797): Nachtrag zur chemischen Untersuchung des Lepidoliths.- Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper, 2. Band, 191-196

KOBELL, Franz VON (1838): Grundzüge der Mineralogie. Zum Gebrauche bey Vorlesungen, sowie zum Selbststudium entworfen.- Nürnberg, bei Johann Leonhard Schrag, 347 p. (p. 229)

KRALOVÁNSKY, L. (1828): Lithium. Vermischte chemische Bemerkungen über das Lithium und über einige Verbindungen desselben.- Journal für Chemie und Physik 54, 230-236 (Kurzfassung aus: KRALOVÁNSKY, L. (1827): Chemische Abhandlung über das Lithium.- Wien, bei Karl Gerold, 74 p.)

LORENZEN, J. (1884): Untersuchung einiger Mineralien aus Kangerdluarsuk in Grönland.- Zeitschift für Kristallographie 9, 243-254

MEINECKE, J.L.G. & KEFERSTEIN, C. (1820): Mineralogisches Taschenbuch für Deutschland. Zum Behuf mineralogischer Excursionen und Reisen.- Halle, bei Hemmerde und Schwetschke, 432 p. (p. 102)

PUSCH, G.B. (1812): Beschreibung einer merkwürdigen Abänderung von Granit und der in ihm beibrechenden Fossilien zu Penig im Königreich Sachsen.- Taschenbuch für die gesammte Mineralogie 6, 126-151

RIEDER, M.; CAVAZZINI, G.; D'YAKONOV, YU.S.; FRANK-KAMENETSKII, V.A.; GOTTARDI, G.; GUGGENHEIM, S.; KOVAL', P.V.; MÜLLER, G.; NEIVA, A.M.R.; RADOSLOVICH, E.W.; ROBERT, J.-L.; SASSI, F.P.; TAKEDA, H.; WEISS, Z. & WONES, D.R. (1998): Nomenclature of the micas.- Canadian Mineralogist 36, 905-912

SANDBERGER, F. (1883): Mitteilung an die Redaktion vom 19. April 1883. Über Lithion-Eisenglimmer und ihre Beziehungen zu Zinnerz-Gängen. Über Plagionit von Arnsberg in Westphalen.- Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Jahrgang 1883, II. Band, 92-94

SANDBERGER, F. (1885): Untersuchungen über Erzgänge. Zweites Heft.- Wiesbaden, C.W. Kreidel's Verlag, p. 159-413 (speziell 167-169)

VOLLSTÄDT, H. (1979): Einheimische Minerale.- 5. Auflage, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 399 p.

WENZ, P.A. (1820): Chemische Untersuchung des Lepidolith's. Inaugural-Dissertation.- Tübingen, gedruckt mit Hopfer - de l'Orm'schen Schriften, 22 p.

WINCHELL, A.N. (1927): Further studies in the mica group.- American Mineralogist 12, 267-279

WINCHELL, A.N. (1942): Further studies of the lepidolite system.- American Mineralogist 27, 114-130

WITZKE, T. & GIESLER, T. (2001): Neufunde aus Sachsen (VII): Bazzit, Bertrandit, Euxenit-(Y), Powellit und andere aus dem Königshainer Granit in der Lausitz.- Lapis 26(1), 43-48

Download als PDF: Minerale mit Typlokalität in Sachsen - Trilithionit