Formel: Bi4(SiO4)3, kubisch

Typlokalität: Neuglücker Stollnort, Kalbe Fundgrube, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen

Erstbeschreibung:

BREITHAUPT, A. (1823): Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems.- Dresden, Arnoldische Buchhandlung, 2. Auflage, p. 160-161 und 257

(als "Eulytin")

BREITHAUPT, A. (1827): Wismuthblende, eine neubestimmte Species des Mineralreichs.- Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie 9, 275-281

(als "Wismuthblende")

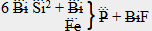

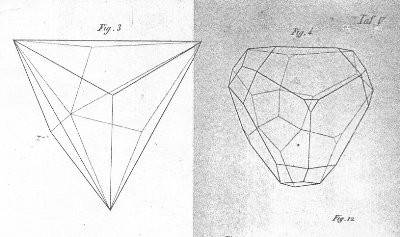

Eulytin als Kristall (Pyramidentetraeder) und kugeliges Aggregat. Grube Junge Kalbe, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen. Bildbreite 6 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.

Eine sehr kurze Beschreibung als Eulytin

Der Eulytin weist eine recht kuriose Entdeckungsgeschichte auf, da er innerhalb von wenigen Jahren dreimal durch August BREITHAUPT unter verschiedenen Namen beschrieben wurde, ohne dass zunächst bemerkt wurde, dass es sich um dasselbe Mineral handelt. Es ist deshalb auch recht problematisch, eine echte Originalbeschreibung des Minerals anzugeben. Hier werden deshalb die zwei relevanten Arbeiten als originale Referenzen aufgeführt.

Eine sehr kurze Beschreibung mit nur indirekter Fundortangabe findet sich bei August BREITHAUPT (1823) unter den "unvollständig erkannten Mineralien":

| "Eulytin (Fasrige Grün-Eisenerde, W.). Perlmutter- bis Glasglanz. Farbe, schwarz. Strich, grau. Kleine aufgewachsene Kugeln mit glänzender Oberfläche. Auseinander laufend strahlig-fasrig. H. 6. Sehr spröde. G. unbekannt." |

| "Der Eulytin hat mit dem Eisengrün auch nicht ein Kennzeichen, sey es mineralogisch oder chemisch, sondern nur das Vorkommen gemein. - Auffallend ist sein Verhalten vor dem Lötrohre, weil er ungemein schnell zu einer ziemlich durchscheinenden Glasperle schmilzt. Darnach wählte ich auch die obige Benennung von εύλυτος, leicht schmelzbar. Wahrscheinlich enthält er Flusssäure." |

Wismuthblende aus Schneeberg

Unter der deutschen Bezeichnung "Wismuthblende" veröffentlicht BREITHAUPT (1827 a) eine recht ausführliche Beschreibung eines Minerals aus Schneeberg:

| "Sie zeigt im Innern Demantglanz, der sich zuweilen zum Fettglanz, seltner zum Glasglanze hinneigt. Von Farbe erscheint sie gewöhnlich nelkenbraun und röthlichbraun, meist ausgezeichnet, selten licht oder dunkel. Auch findet sich ein Mittel zwischen nelken- und gelblichbraun, und nur einige Kryställchen waren wachsgelb. Das Nelkenbraun verläuft sich in kugligen Gestalten ins Schwärzlichbraune und Bräunlichschwarze. Im Striche blass bis dunkel gelblichgrau, zuweilen ins Rauchgraue geneigt. Sie wechselt vom Undurchsichtigen bis zum Halbdurchsichtigen und ist dann höchst wahrscheinlich von einfacher Strahlenbrechung. Die Krystallisationen sind tesserale." |

|

"Die Krystalle sind meist sehr klein, manchmal nur mikroskopisch, aber ungemein deutlich

und schön. Gewöhnlicher ist eine kugliche Zusammenhäufung derselben,

welche in kugliche und getropfte besondere äussere Gestalten übergeht

[...]. Die Spaltbarkeit ist nur unvollkommen rhombendodekaedrisch,

man erhält aber gewöhnlich ziemlich vollkommen muschligen Bruch, der in

den zusammengesetzten Partieen ins Unebene übergeht. Härte = 5,5 bis 6,0

(d.i. vom Mittel zwischen Flussspath und Apatit bis zu letzterem). Nicht sonderlich schwer

zerspringbar. Spröde. Specifisches Gewicht = 5,912; 5,965; 6,006 in

verschiedenen Partiien von Bruchstücken und Kryställchen" [...]. Seit Jahren schon bin ich auf dieses Mineral aufmerksam gewesen. Ich hielt es aber immer für Zinkblende. Im vorigen Jahre jedoch überschickte mir Herr Obereinfahrer Scheidhauer zu Schneeberg dasselbe in einigen Exemplaren, die mir endlich eine mineralogische Bestimmung erlaubten, und an welchen ich zuerst seine Krystallisation sah. Dieses Vorkommen ist vom Neuglücker Stollnort von Kalbe Fdgr. bei Schneeberg im Erzgebirge, und wird von Quarz, Wismuthoker, selten von gediegenem Wismuth begleitet. [...]. Bei dem mir früherhin bekannten Vorkommen sitzt die Wismuthblende in kleinen kuglichen Gestalten mit Kobaltblüthe auf einem Gemenge von Kobaltkies, Quarz und Wismuth. Dieses brach auf der Grube Gesellschaft bei Schneeberg ein, und ich kene es seit wenigstens acht Jahren." |

Arsenik-Wismuth aus Schneeberg

Weder der Artikel über den Eulytin noch der über die Wismutblende stellen jedoch streng genommen die erste Beschreibung des Minerals dar, zumindest zum Teil. In dem eingangs schon erwähnten Mineralsystem von Abraham Gottlob WERNER findet sich als Spezies ein "Arsenik-Wismuth" unter dem "Wismuth-Geschlecht". August BREITHAUPT liefert die Beschreibung zu dem Mineral (in WERNER, 1817):

|

"Durch den Arsenik-Wismuth ist dem Wismuth-Geschlecht eine interessante neue Gattung

zugewachsen, welche noch gar nicht bekannt ist, aber auch eine mineralische Seltenheit

zu seyn scheint. Es ist durch folgende Kenzeichen charakterisirt: Von Farbe dunkel haarbraun, von Gestalt eingesprengt und in kleinen aufgewachsenen Kugeln und Halbkugeln. Aeusserlich mat und zum Theil mit einem weislichen Uiberzug; inwendig wenigglänzend bis starkschimmernd, von einer Art des Fetglanzes. Der Bruch ist undeutlich faserig, büschel- und sternförmig aus einander laufend, verläuft sich aber auch ins dichte unebene. Er dürfte in splittrige und keilförmige Bruchstükke springen; ist weich, etwas spröde, wahrscheinlich leicht zerspringbar und schwer. Der Arsenik-Wismuth hat im Aeussern wol eine ziemliche Verwandschaft mit der fasrigen braunen Blende (Schalenblende), ist jedoch immer sehr wesentlich davon, durch Farbe, Weiche, etc. verschieden. [...] Die schönsten Abänderungen sind, mit Quarz und Hornstein brechend, von Neuglück zu Schneeberg, andere von Adam Heber ebendaselbst. B." |

Arsenik-Wismuth = Wismuthblende = Eulytin oder Bismutit

Kurz nach der Beschreibung der Wismutblende stellt August BREITHAUPT (1827 b) fest, dass es sich bei dem Arsenik-Wismuth, der Wismutblende und dem Eulytin um dasselbe Mineral handelt:

| "Herr Bergrath Freiesleben machte mich auf die Aehnlichkeit des Werner'schen Arsenik-Wismuth's mit der kugelich zusammengehäuften Wismuthblende aufmerksam, und ich fand in der That sehr bald, dass beide Mineralien identisch seyen. [...] Nun erinnerte ich mich, ein in gewisser Art ähnliches Verhalten vor dem Lötrohre mit der faserigen Grüneisenerde Werner's einmal gehabt zu haben, und forschte nach, ob dieselbe vielleicht ebenfalls hieher gehören könne. Denn dass sie nicht einerlei mit der dichten Grüneisenerde, mit dem Eisengrün sey, davon hatte ich mich schon überzeugt; ich nannte sie Eulytin und machte bemerklich, dass dieser mit dem Eisengrün auch nicht ein Kennzeichen, weder ein äusseres noch ein chemisches, gemein habe. Selbst in seiner Farbe zeigt der Eulytin nie etwas Grün; sitzt er aber auf Eisengrün, so kann man sich täuschen und einen auf der glatten Oberfläche bemerklichen grünlichen Widerschein für Farbe halten. - Die richtige Bestimmung der Wismuthblende vereinfacht also das Mineral-System, anstatt es zu vermehren. Obwohl es nicht zu bezweifeln ist, dass Wismuthblende, Arsenikwismuth, und Eulytin eine Spezies ausmachen: so möchte ich für dieselbe doch nur den neuesten Namen im Gebrauche wissen". |

Albin WEISBACH untersuchte 1877 das Material erneut und kam zu einem anderen Ergebnis:

| "Bismutosphärit. (Werners Arsenikwismuth). Das Werner'sche Arsenik-Wismuth, von welchem bekanntlich zuerst Breithaupt im Jahre 1817 eine Charakteristik nach Musterstücken der von Werner hinterlassenen Sammlung veröffentlicht hat, ist vor einigen Jahren von Herrn Hüttenchemiker Frenzel als ident mit einer durch Denselben neuaufgestellten und zu Ehren Agricola's benannten problematischen Mineralspecies von der chemischen Zusammensetzung des Eulytin angesprochen worden. Diese Behauptung hatte mich seiner Zeit veranlasst, im Werner-Museum die Originalstufen [...] zu besichtigen". |

| "wasserfreies neutrales Wismuthcarbonat ist. Wir belegen dasselbe mit dem Namen Bismutosphärit. Die bisher analysirten natürlichen Wismuthcarbonate enthalten sämmtlich mehrere Procente Wasser und weniger Kohlensäure, sind also basische Wismuthhydrocarbonate." |

Bei WERNERs Arsenik-Wismut handelt es sich also vermutlich zum Teil um Eulytin und zum Teil um Bismutit. Aus diesem Grund kann diese frühe Veröffentlichung auch nicht bei den Erstbeschreibungen berücksichtigt werden.

Weitere neue Namen für das Mineral

1832 führt August BREITHAUPT das Mineral in seiner dritten Auflage der Vollständigen Charakteristik des Mineral-Systems als "Wismutisches Blende-Erz [Wismutblende, Eulytin, Br.]" auf. Nach einer Analyse von Carl Moritz KERSTEN (1833), in der er überwiegend "Kieselsäure" fand, wurde das Mineral Kieselwismuth genannt.

Die von James Dwight DANA 1837 in seinem "System of Mineralogy" sowie von Ernst Friedrich GLOCKER 1847 in seiner Mineralsystematik "Generum et Specierum Mineralium" entsprechend dem LINNÉschen Prinzip einer binomialen lateinischen Nomenklatur aufgestellten Namen "Bismutalus dodecahedrus" bzw. "Eulytinus saxonicus" blieben beide bedeutungslos.

International setzte sich schließlich die von James Dwight DANA (1868) gewählte Variante "Eulytite" durch. Inzwischen kehrte man offiziell jedoch zu der ursprünglichen Schreibweise zurück, die korrekte Schreiweise im Englischen ist nach der von der IMA herausgegebenen Liste der Minerale jetzt "Eulytine" (zusammengestellt von Marco PASERO, Stand Januar 2017).

Eulytin als radialstrahliges Aggregat. Grube Roter Ochse, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen. Bildbreite 9 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.

Chemische Analysen von Eulytin

Auf Grund der Ähnlichkeit im Aussehen mit der Zinkblende nahm August BREITHAUPT (1827 b) zunächst ein damit verwandtes Bismut-Mineral an:

| "Meine erste Vermuthung über die Gehalttheile dieses Minerals ging dahin, Wismuth und Schwefel als wichtigste Constituenten zu finden. Wismuth war bald aufgefunden; allein nicht so kam es mit dem Schwefel." |

Eine erste chemische Analyse wurde von M. HÜNEFELD bereits 1828 publiziert. Das Material war aber offenbar stark verunreinigt, denn er fand es als im wesentlichen aus Bismutcarbonat und Bismutsilikat bestehend (siehe Tabelle unten).

BREITHAUPT erklärt 1828 zu den Ergebnissen von HÜNEFELD:

| "Hr. Prof. Hünefeld kann das Mineral, was ich unter diesen Namen (Wismuthblende) verstehe, bei seiner Analyse wohl nicht in den Händen gehabt haben; wahrscheinlich hat er ein Gemenge von Wismuthocker und Quarz zerlegt." |

| "Im vorigen Jahresb., pag. 198, habe ich Hünefeld's Analyse der von Breithaupt beschriebenen und so genannten Wismuthblende mitgetheilt. Von diesem Mineral hatte Breithaupt schon vorher erklärt, es enthalte Phosphor und Wismuth, wenn auch nicht frei von Sauerstoff; jedoch bezweifelte er, dass es eine vollkommene phosphorsaure Verbindung sei. Nachdem ihm Hünefeld's Analyse bekannt geworden war, zweifelte er daran, dass dieser wirklich Wismuthblende zur Analyse gehabt habe, es sei dies vielmehr ein Gemenge von Wismuthocker mit Quarz gewesen. So viel ist jedoch gewiss, dass die von Hünefeld analysirte Substanz mir von Hrn. Breithaupt zugeschickt worden war, und die nelkenbraune Farbe hatte, die er von jenem Mineral angibt. Da Kersten eine neue Untersuchung von diesem Mineral vorgenommen hat, so können wir hierüber bald in's Klare kommen." |

Die angekündigte Analyse von Carl Moritz KERSTEN erschien erst 1833. Er hatte ebenfalls Material von BREITHAUPT erhalten und kam nach seinen Untersuchungen zu dem Schluss:

"Die Wismuthblende und das Arsenikwismuth bilden jedenfalls eine eigenthümliche

Mineralspecies, aber eben so wenig eine Blende, als ein Arsenikmetall im chemischen

Sinne, sondern der Hauptmasse nach ein Wismuthoxydsilicat oder Kieselwismuth.

Die Zusammensetzung dieser Species könnte durch die Formel  ,

verbunden mit etwas kieselsaurem und phosphorsaurem Eisen und Eisenfluorid, bezeichnet

werden. Diese Annahme setzt jedoch einen etwas grösseren Wismuthoxydgehalt voraus,

als wirklich stattfindet, berücksichtigt auch zu wenig die Phosphorsäure. Aus

diesen Gründen scheint es wohl angemessener, das Kieselwismuth als eine

Verbindung eines Silicats mit basisch phosphorsauren Oxyden, und einem Fluormetall,

auf deren, gewiss sehr verbreitetes Vorkommen in der Natur, Berzelius aufmerksam gemacht

hat, zu betrachten und seine Zusammensetzung durch die Formel ,

verbunden mit etwas kieselsaurem und phosphorsaurem Eisen und Eisenfluorid, bezeichnet

werden. Diese Annahme setzt jedoch einen etwas grösseren Wismuthoxydgehalt voraus,

als wirklich stattfindet, berücksichtigt auch zu wenig die Phosphorsäure. Aus

diesen Gründen scheint es wohl angemessener, das Kieselwismuth als eine

Verbindung eines Silicats mit basisch phosphorsauren Oxyden, und einem Fluormetall,

auf deren, gewiss sehr verbreitetes Vorkommen in der Natur, Berzelius aufmerksam gemacht

hat, zu betrachten und seine Zusammensetzung durch die Formel

|

In einem Brief vom 21. November 1834 an Geheimrat VON LEONHARD teilt KERSTEN (1835) in einer kurzen Notitz mit, dass es sich bei dem Mineral um ein reines Bismutsilikat handelt, ohne jedoch eine Formel zu nennen:

| "Die irriger Weise für eine Blende, und von Herrn P. HÜNEFELD für ein Gemenge gehaltene, sogenannte Wismuth-Blende habe ich als reines Wismutoxyd-Silikat erkannt und dieses Mineral krystallisirtes Kiesel-Wismuth genannt." |

Carl Friedrich RAMMELSBERG (1841) nimmt an, dass das Bismutoxid als BiO betrachtet werden muss und das Eisen nicht zu der Formel gehört. Er hält das Mineral für "5(Bi3Si2O9) + Bi4P2O9" (Fomel übertragen aus der Schreibweise nach BERZELIUS), und im Gemenge mit einem "Wismuthfluosilikat" vorliegt.

Weitere chemische Analysen wurden durch Gerhard VOM RATH (1869) durchgeführt. Seine Werte liegen sehr dicht an der theoretischen Zusammensetzung des Minerals. Er konnte kein Fluor in dem Mineral finden und von Phosphor lediglich Spuren. VOM RATH betrachtet den Eulytin deshalb als kieselsaures Wismutoxid und stellt die Formel Bi4Si3O12 auf, die auch heute noch für das Mineral gültig ist. Er stellt weiterhin fest, dass es im Mineralsystem eine neue Stellung einnimmt, da es kein bekanntes Mineral mit analoger Zusammensetzung gibt.

Die durch VOM RATH (1869) gefundene Zusammensetzung wurde durch eine moderne Analyse mittels Mikrosonde von einem Eulytin aus Schneeberg für das RRUFF-Projekt (DOWNS 2006 / 2017) bestätigt.

Eulytinkristalle aus BREITHAUPT (1827).

Weitere Untersuchungen am Eulytin

Gerhard VOM RATH (1869) fand für den Eulytin eine Dichte von 6,106, die etwas über den Werten früherer Bestimmungen lag. Er führt das auf Beimengungen von Quarz oder Eisenstein bei den älteren Messungen zurück.

Émile BERTRAND beschrieb 1881 die Kristallformen von Eulytin und dessen Verwachsungen. Bei der Betrachtung im polarisierten Licht fand BERTRAND, dass Eulytin optisch einachsig negativ ist. Ein kubisch kristallisierendes Mineral sollte jedoch optisch isotrop sein. Solche optischen Anomalien fand BERTRAND auch beim Analcim.

Bei Röntgenbeugungsanalysen fand G. MENZER (1931) eine völlige Übereinstimmung mit kubischer Symmetrie. Das Mineral kristallisiert in der Raumgruppe I43d und weist einen Gitterparameter a = 10,272 Å auf. Es sind 4 Formeleinheiten pro Zelle vorhanden. MENZER konnte die Positionen der Bismutatome im Gitter bestimmen, für die Positionen von Sauerstoff und Silizium stellte er zwei Modelle auf. Die berechnete Dichte beträgt 6,82, die gemessene liegt bei 6,6 ± 0,2 g/cm3.

Durch Neutronenbeugungsanalysen konnten SEAGAL et al. (1966) die Atompositionen verfeinern und eines der Strukturmodelle von MENZER bestätigen. Im Eulytin werden die isolierten Silikat-Tetraeder durch irregulär koordiniertes Bismut verbunden. Eine Strukturverfeinerung publizierten LIU & KUO (1997). Für synthetisches Material fanden sie den Gitterparameter a = 10,2867 Å.

Ein natürliches, zum Eulytin isostrukturelles Mineral ist bis heute nicht bekannt. Dagegen gibt es eine Reihe synthetischer Verbindungen mit gleicher Struktur, wie z.B. das Bismutgermanat Bi4(GeO4)3.

Agricolit = Eulytin

August FRENZEL (1873 a) erhielt von Ernst Fürchtegott ZSCHAU ein als "Bleigummi" bezeichnetes Material von der Grube Vereinigt Feld in Johanngeorgenstadt zur Untersuchung. Das Mineral bildet kleine weingelbe bis farblose, wasserhelle Kügelchen auf Quarz in Begleitung von Wismut und Chloanthit (Nickel-Skutterudit). FRENZEL fand bei der Analyse eine Zusammensetzung, die völlig mit der von Eulytin übereinstimmte. Paul GROTH teilte in einem Schreiben FRENZEL mit, dass das Mineral doppelbrechend sei, also nicht kubisch sei, und dass es monoklin kristallisiert und es sich wohl um Atelestit handelt. Offenbar kannte GROTH das Ergebnis der chemischen Analyse noch nicht. FRENZEL hielt darauf hin das Bismuthsilikat für dimorph. Er schreibt dazu:

| "Das monokline Mineral ist demnach ein neues, und es sei mir erlaubt, dem am 21. Oct. 1555 zu Chemnitz verstorbenen, bekannten sächsischen Arzt und Mineralogen GEORG AGRICOLA ein kleines Denkmal zu setzen und das Mineral ihm zu Ehren Agricolit zu nennen." |

Eine Untersuchung von Eulytin und Agricolit durch Clifford FRONDEL (1943) zeigte, dass beide völlig identische Röntgenpulverdaten aufweisen. Die Brechungsindizes schwanken etwas, sind aber für beide vergleichbar und liegen bei 2,04. Agricolit ist optisch schwach doppelbrechend. FRONDEL kommt zu dem Schluss, dass Agricolit mit Eulytin identisch ist und letzterem die Priorität zukommt.

Kugeliger Eulytin ("Agricolit"). Grube Georg Wagsfort, Johanngeorgenstadt, Erzgebirge, Sachsen. Bildbreite 13 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.

Chemische Analysen von Eulytin (Wismuthblende, Kieselwismuth) (in Masse-%)

| Wismuthblende, Schneeberg, HÜNEFELD (1828) | |

| Bismutcarbonat | 58.8 |

| Bismutarsenat | 2.2 |

| Bismutsilikat | 23.8 |

| Co-, Cu- und Fe-Arsenat | 5.9 |

| Gangart | 9.1 |

| Summe | 99.8 |

| Komponenten nach KERSTEN |

Kieselwismuth, Schneeberg, KERSTEN (1833) |

Kieselwismuth, Schneeberg, VOM RATH (1869) |

Eulytin, Schneeberg, DOWNS / RRUFF Project 1) |

Eulytin, theoretische Zusammensetzung | |

| SiO2 | Kieselsäure | 22.23 | 16.53 | 15.55 | 16.21 |

| Bi2O3 | Wismuthoxyd | 69.38 | 82.23 | 82.90 | 83.79 |

| P2O5 | Phosphorsäure | 3.31 | |||

| As2O3 | 1.12 | ||||

| Sb2O3 | 0.02 | ||||

| Fe2O3 | Eisenoxyd | 2.40 | 1.15 | ||

| Mn2O3 | Manganoxyd | 0.30 | |||

| H2O, HF | Wasser und Flusssäure |

1.01 | |||

| HF, Verlust | Flusssäure und Verlust |

1.37 | |||

| Summe | 100.00 | 99.90 | 99.59 | 100.00 |

1) Mikrosondenanalyse, Mittelwert aus 15 Messungen. Probe Nr. 16129 aus dem Mineral Museum, University of Arizona

Literatur:

BERTRAND, É. (1881): Forme crystalline de l'Eulytine.- Bulletin de la Société Minéralogique de France 4, 61-63

BERZELIUS, J.J. (1830): (Wismuthblende).- Jahres-Bericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften 9, Tübingen, p. 197

BREITHAUPT, A. (1823): Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems.- Dresden, Arnoldische Buchhandlung, 2. Auflage, p. 160-161 und 257

BREITHAUPT, A. (1827 a): Wismuthblende, eine neubestimmte Species des Mineralreichs.- Annalen der Physik und Chemie 85 (= Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie 9), 275-281

BREITHAUPT, A. (1827 b): Beitrag zur Kenntniss der Wismuthblende, namentlich in Bezug auf ihr chemisches Verhalten.- Jahrbuch der Chemie und Physik 20, 307-312

BREITHAUPT, A. (1828): Ueber Wismuthblende und Gediegen - Gold vom Ural.- Journal für Chemie und Physik 54 (= Jahrbuch der Chemie und Physik 24), 237

BREITHAUPT, A. (1832): Vollständige Charakteristik des Mineral-System's.- Dresden und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 3. Auflage, 358 p. (p. 239)

DANA, J.D. (1837): A system of mineralogy: including an extended treatise on crystallography: with an appendix, containing the application of mathemathics to crystallographic investigation, and a mineralogical bibliography.- New Haven, Durrie & Peck, and Herrick & Noyes, 452 p. + 119 p. Appendix (p. 210)

DANA, J.D. (1868): A System of Mineralogy. Descriptive Mineralogy, comprising the most recent discoveries. - London, Trübner & Co., New York, John Wiley & Son, 5th edition, 827 p. (p. 391-392)

DOWNS, R.T. (2006): The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals.- Program and Abstracts of the 19th General Meeting of the International Mineralogical Association in Kobe, Japan. O03-13. Daten von Webseite http://rruff.info/Eulytite/R060058 (zuletzt abgerufen 05.01.2017)

FRENZEL, A. (1873 a): Mineralogisches. 9. Eulytin und Agricolit.- Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Jahrgang 1873, 791-794

FRENZEL, A. (1873 b): Mittheilungen an Professor H.B. Geinitz. (Über Zeunerit und Agricolit) Freiberg den 18. November 1873.- Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Jahrgang 1873, 946-948

FRONDEL, C. (1943): New data on agricolite, bismoclite, koechlinite, and the bismuth arsenates.- American Mineralogist 28, 536-540

GLOCKER, E.F. (1847): Generum et Specierum Mineralium Secundum Ordines Naturales digestorum Synopsis.- Halle, bei Eduard Anton, 347 p. (p. 75)

HÜNEFELD, M. (1828): Chemische Analyse der Wismuthblende Breithaupt's.- Journal für Chemie und Physik 53 (= Jahrbuch der Chemie und Physik 23), 85-94

KERSTEN, C.M. (1833): Chemische Untersuchung des krystallisirten Kieselwismuths (Wismutblende) von Schneeberg.- Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie 103 (bzw. 27), 81-97

KERSTEN, C.M. (1835): Krystallisirtes Kiesel-Wismuth.- Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde, Jahrgang 1835, 61

LIU, H. & KUO, C. (1997): Crystal structure of bismuth(III) silicate, Bi4(SiO4)3.- Zeitschrift für Kristallographie 212, 48

MENZER, G. (1931): Die Kristallstruktur von Eulytin.- Zeitschrift für Kristallographie 78, 136-163

PASERO, M. (Editor) (2017): The New IMA List of Minerals.- http://nrmima.nrm.se/ (Stand Januar 2017)

RAMMELSBERG, C.F. (1841): Kieselwismuth (Wismuthblende, Arsenikwismuth).- Handwörterbuch des chemischen Theils der Mineralogie, Erste Abtheilung, p. 346-347

RATH, G. vom (1869): Mineralogische Mittheilungen. Berichtigung der chemischen Formel des Kieselwismuths (des Eulytins).- Annalen der Physik und Chemie 212 (= Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie 136; 5. Reihe Band 16), 416-422

SEAGAL, D.J.; SANTORO, R.P. & NEWNHAM, R.E. (1966): Neutron-diffraction study of Bi4Si3O12.- Zeitschrift für Kristallographie 123, 73-76

WEISBACH, A. (1880): Mineralogische Notitzen I. 1. Hypargyrit. 2. Lepidophäit. 3. Konarit. 4. Uranotil. 5. Bismutit. 6. Pucherit. 7. Kakochlor (Lithiophorit). 8. Leucit.- Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Jahrgang 1880, Band II, 109-114

WERNER, A.G. [herausgegeben und ergänzt von BREITHAUPT, A., mit Einleitung von FREIESLEBEN, J.C.] (1817): Abraham Gottlob Werner's letztes Mineral-System. Aus dessen Nachlasse auf oberbergamtliche Anordnung herausgegeben und mit Erläuterungen versehen.- Freyberg und Wien, bey Craz und Gerlach und bey Carl Gerold, 58 p. + 14 p. Einleitung (p. 23 und 56-57)

Download als PDF: Minerale mit Typlokalität in Sachsen - Eulytin