Formel: Bi2(AsO4)O(OH), monoklin

Typlokalität: Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen

Erstbeschreibung:

BREITHAUPT, A. (1832): Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems.- Dresden und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 3. Auflage, 358 p. (p. 307)

Ein hellbräunlicher Kristall von Atelestit. Grube Junge Kalbe, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen. Bildbreite 1,5 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.

Atelestit aus Schneeberg

August BREITHAUPT beschreibt 1832 in einer kurzen Notitz in seiner "Vollständigen Charakteristik des Mineral-Systems" unter dem Namen Atelestit ein neues Mineral von Schneeberg im Erzgebirge:

|

"ATELESTIT, Br. Fett- bis Demantglanz. F., rein schwefelgelb. Durchsichtig bis durchscheinend. In kleinen hemirhombischen Kombinazionen, welche die grösste Aehnlichkeit mit dem schweizerischen prismatischen Sphen haben. [...] Halbhart. Schwer. Die zarten Krystalle sitzen auf wismutischem Blende-Erz von Schneeberg im Erzgebirge auf. Reagiren vor dem Lötrohre stark für Wismut." |

Kristallographische und chemische Untersuchungen

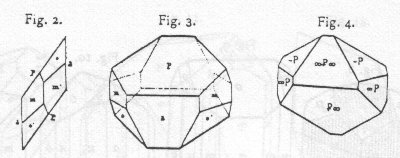

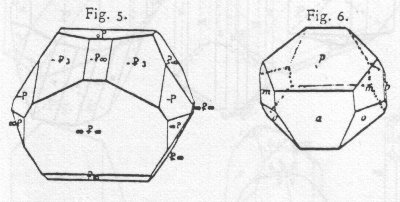

Erste kristallografische Untersuchungen stammen von Gerhard VOM RATH (1869), der die Lage einer Reihe von Flächen vermaß und das Achsenverhältnis a : b : c = 0,869 : 1 : 1,822 mit β = 110°30' aufstellte. Karl BUSZ (1889) führte weitere Untersuchungen durch und wählte eine andere Aufstellung der Kristalle. Er bestimmte als Achsenverhältnis a : b : c = 0,9334 : 1 : 1,5051 mit β = 109°17'.

BUSZ (1889) nahm auch die erste chemische Analyse an Atelestit vor (s. Tabelle unten). Das Material stammt von der Grube Neuhilfe. Er fand als Zusammensetzung 3Bi2O3·As2O5·2H2O, übertragen in die heutige Schreibweise wäre das Bi3(AsO4)O2(OH)2. Als Dichte für das Bismutarsenat bestimmte er 6,4 g/cm3. Die optischen Eigenschaften wurden von Esper S. LARSEN (1921) untersucht. Für das optisch zweiachsig positive Mineral fand er die Brechungsindizes α = 2,14, β = 2,15, γ = 2,18 und 2V = 44°.

Nach einer Röntgenpulveranalyse an zwei Atelestit-Kristallen aus Schneeberg ermittelten CULVER & BERRY (1963) eine monokline Zelle P21/a mit a = 10,88, b = 7,42, c = 6,98 Å und β = 107°13'. Gegenüber der Aufstellung von BUSZ sind hier a und c vertauscht. Aus der alten Analyse von BUSZ errechnen sie die chemische Formel Bi8(AsO4)3O5(OH)5 und geben Z = 1 an. Eine Strukturanalyse an einem Atelestit-Kristall aus Schneeberg führten MEREITER & PREISINGER (1986) durch. Sie fanden die Gitterparameter a = 7,000, b = 7,430, c = 10,831 Å, β = 107,08° und die monokline Raumgruppe P21/c. Die Aufstellung entspricht hier wieder der von BUSZ. Die Autoren fanden die neue, einfachere Formel Bi2(AsO4)O(OH). Pro Elementarzelle sind 4 Formeleinheiten vorhanden.

Nur von wenigen Fundorten bekannt

Atelestit ist nur von wenigen Fundorten auf der Welt bekannt. Neben einigen Gruben im Schneeberger Revier wie Neuhilfe, Junge Kalbe, Pucher-Schacht, Ludwig-Schacht, Weinstock und weiteren, gibt es das Mineral z.B. noch vom Schmiedestollen bei Wittichen und Neubulach im Schwarzwald, Gadernheim in Hessen, Smrkovec in der Tschechischen Republik, der Mammoth Mine, Juab Co. und weiteren Fundorten in Utah, USA.

In jüngerer Zeit wurden auch das Phosphat- und Vanadat-Analogon von Atelestit entdeckt: Smrkovecit und Hechtsbergit.

Rhagit = Atelestit

1874 beschrieb Albin WEISBACH ein licht gelblichgrünes bis wachsgelbes Bismutarsenat von der Grube Weißer Hirsch in Schneeberg unter dem Namen "Rhagit". Es fand sich neben Walpurgin, Uranglimmer und Uraninit auf dem Uranerzanbruch von 1871, der zahlreiche neue Minerale lieferte. Der Rhagit kam in kugelig-traubigen, feinkristallinen Gebilden vor, das Kristallsystem ließ sich nicht bestimmen. Als Dichte für das Mineral wurde 6,82 g/cm3 bestimmt. Der Rhagit weist die Härte 5 auf, zeigt keine Spaltbarkeit und einen muscheligen Bruch. Die chemische Analyse nahm Clemens WINKLER vor. Danach handelt es sich um ein wasserhaltiges Bismutarsenat. WINKLER publiziert seine chemischen Untersuchungen ebenfalls noch 1874 in einer ausführlicheren Form. Für das Mineral wird die Formel "Bi10As4O25 + 8 H2O" angegeben.

Nach einer röntgenografischen Untersuchung von Atelestit und Rhagit stellt Clifford FRONDEL (1943) fest, dass beide Minerale übereinstimmende Pulverdaten aufweisen, ebenso sind die optischen Daten sehr ähnlich. Die Unterschiede bei der chemischen Zusammensetzung sind nur auf ungenaue Analysen zurückzuführen. Beide Minerale sind identisch, darauf hin wurde der Name Rhagit diskreditiert, da dem Atelestit die Priorität zukommt.

Emil FISCHER (1957) war jedoch nach röntgenografischen Untersuchungen von Atelestit und Rhagit der Meinung, dass die Digramme zwar Ähnlichkeiten aufwiesen, aber zu stark voneinander abwichen, um "die Identität beider Minerale mit Sicherheit behaupten zu können". Die Identität beider Minerale gilt heute jedoch allgemein als akzeptiert.

Chemische Analyse von Atelestit (in Masse-%)

| Atelestit, von Schneeberg (BUSZ, 1889) |

Rhagit, von Schneeberg (WINKLER, 1874) |

Atelestit, theoretische Zusammensetzung |

|

| Bi2O3 | 82.41 | 72.76 | 78.99 |

| Fe2O3, Al2O3 | 0.51 | 1.62 | |

| CoO | 1.47 | ||

| CaO | 0.50 | ||

| As2O5 | 14.12 | 14.20 | 19.48 |

| Gangart | 3.26 | ||

| H2O | 1.92 | 4.62 | 1.53 |

| Summe | 98.06 | 98.43 | 100.00 |

| Atelestit-Kristalle von Schneeberg, Sachsen (GOLDSCHMIDT, 1913). |

Literatur:

BREITHAUPT, A. (1832): Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems.- Dresden und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 3. Auflage, 358 p. (p. 307)

BUSZ, K. (1889): Atelestit von der Grube Neuhilfe bei Schneeberg in Sachsen.- Zeitschrift für Krystallographie 15, 625

CULVER, K.B. & BERRY, L.G. (1963): Flinkite and atelestite.- Canadian Mineralogist 7,547-553

FISCHER, E. (1957): Neuere Untersuchungen über einige seltene sächsische Minerale.- Jahrbuch des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie, Dresden, 238-241

FRONDEL, C. (1943): New data on agricolite, bismoclite, koechlinite, and the bismuth arsenates.- American Mineralogist 28, 536-540

GOLDSCHMIDT, V. (1913): Atlas der Krystallformen, Band I.- Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung

LARSEN, E.S. (1921): The microscopic determination of the nonopaque minerals.- United States Geological Survey. Bulletin 679. Government printing office, Washington, 294 p. (p. 237)

LINCK, G. (Herausgeber) (1933): Handbuch der Mineralogie von Dr. Carl Hintze. Erster Band, Vierte Abteilung. Phosphate, Arseniate, Antimoniate, Vanadate, Niobate und Tantalate 2. Teil, Arsenite und Antimonite, Organische Verbindungen.- Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1454 p. (p. 1159)

MEREITER, K. & PREISINGER, A. (1986): Kristallstrukturdaten der Wismutminerale Atelestit, Mixit und Pucherit.- Anzeiger der Üsterreichischen Akademie der Wissenschaften 123, 79-81

RATH, G. vom (1869): IV. Mineralogische Mittheilungen. 31. Bestimmung der Krystallform des Atelestits.- Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie 212 (bzw. Neue Folge 136, oder 5. Reihe 16), 422-424

WEISBACH, A. (1874): Mineralogische Notizen. 1. Pucherit. 2. Domeykit. 3. Rhagit. 4. Roselith.- Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1874, 249-254 (ebenfalls in Neues Jahrbuch für Mineralogie 46 - 48, 302 und 870)

WINKLER, C. (1874): Rhagit und Roselith.- Journal für praktische Chemie 118 (bzw. Neue Folge 10), 190-192

Download als PDF: Minerale mit Typlokalität in Sachsen - Atelestit